2007年07月17日

祇園祭2007・長刀鉾曳き初め 7月12日

7月10日に始まった鉾建てが、12日には曳き初めとなりました。

この日だけは、女性も子供も鉾を曳くことができるのです。(鉾町によって、異なるようですが)

特に、長刀鉾はお稚児さんが乗り込んで、"太平の舞"を披露してくれるのです。

7月5日の稚児舞披露の時とも、また17日の巡幸当日とも、

それぞれに、お稚児さんの衣装が違うのです。

お稚児さんは、みんなの前に姿を現すたびに衣装が変わってゆきます。

まるで幼虫から蝶へ成長する間に、何度か脱皮を繰り返すように、

可愛い姿から、華麗な姿へ。そして、豪華絢爛なお稚児さんへと、冠・衣装が変化していくのです。

囃方の子供たちが、曳き初めでやってきた友達と声を交わしています。

お稚児さんたちも、知ったか顔を下にみつけたのでしょうか。

瞬間、普段の子供の顔がのぞきましたね。

「よぉーい、よぉ~い!えぇ~ん、や~ら~やぁ~!」

さあ、音頭取りの掛け声にあわせて、綱を曳きましょう。

最初の曳き始めは、なかなか動かないですよ。

物理で言うところの、慣性の法則を感じる瞬間です。

稚児舞が始まりました。

実際に鉾の上で”太平の舞”を舞うのは、これが初めてじゃないでしょうか。

蝶とんぼの冠が、緊張した表情の中にも、お稚児さんの可愛さを際立たせています。

思いっきり前に乗り出して、上半身は完全に鉾から出ています。

後ろからしっかりと帯を摑んで、お稚児さんの体を支えているのが見えますね。

長刀鉾は、四条東洞院の町会所から柳馬場通まで東へ進み、

そこで、バックで町会所まで再び戻ってくるのです。

巡幸当日は、決して後退はしないですが、曳き初めは関係ありません。

曳き終わった後、鉾の入場券をみんな貰っていました。 地図はこちら

地図はこちら

この日だけは、女性も子供も鉾を曳くことができるのです。(鉾町によって、異なるようですが)

特に、長刀鉾はお稚児さんが乗り込んで、"太平の舞"を披露してくれるのです。

7月5日の稚児舞披露の時とも、また17日の巡幸当日とも、

それぞれに、お稚児さんの衣装が違うのです。

お稚児さんは、みんなの前に姿を現すたびに衣装が変わってゆきます。

まるで幼虫から蝶へ成長する間に、何度か脱皮を繰り返すように、

可愛い姿から、華麗な姿へ。そして、豪華絢爛なお稚児さんへと、冠・衣装が変化していくのです。

囃方の子供たちが、曳き初めでやってきた友達と声を交わしています。

お稚児さんたちも、知ったか顔を下にみつけたのでしょうか。

瞬間、普段の子供の顔がのぞきましたね。

「よぉーい、よぉ~い!えぇ~ん、や~ら~やぁ~!」

さあ、音頭取りの掛け声にあわせて、綱を曳きましょう。

最初の曳き始めは、なかなか動かないですよ。

物理で言うところの、慣性の法則を感じる瞬間です。

稚児舞が始まりました。

実際に鉾の上で”太平の舞”を舞うのは、これが初めてじゃないでしょうか。

蝶とんぼの冠が、緊張した表情の中にも、お稚児さんの可愛さを際立たせています。

思いっきり前に乗り出して、上半身は完全に鉾から出ています。

後ろからしっかりと帯を摑んで、お稚児さんの体を支えているのが見えますね。

長刀鉾は、四条東洞院の町会所から柳馬場通まで東へ進み、

そこで、バックで町会所まで再び戻ってくるのです。

巡幸当日は、決して後退はしないですが、曳き初めは関係ありません。

曳き終わった後、鉾の入場券をみんな貰っていました。

2007年07月17日

祇園祭2007・古式一里塚松錺り式 7月14日

今年も、松原中之町の「古式一里塚松錺り式」を覗かせていただきました。

台風4号が直撃コースを進みながら接近してきているので、

お天気は雨が降っています。

今年のお稚児さんのお家なら近かったので、

きっと、お練り(歩き)で来られると、楽しみにしていたのですが、

小雨、時には大雨、このお天気では諦めるしかないですね。 まったく持って残念です。

しかし、そんな失望感を吹き飛ばす、サプライズが待っていたのです。

そう、奥座敷で薄茶の接待を戴くことが出来たのです。

これは、行って誰でも戴ける訳ではありませんので、とっても幸運でした。

”木の実の菓子”と薄茶を水で点て、お稚児さんに振舞われるのが慣わしとなっていますが、

このお菓子は、"きぬた"で有名な『長久堂さん』で作られ、

松竹梅を模った意匠になっています。

ふくよかな松に、竹の葉と梅の実があしらわれています。

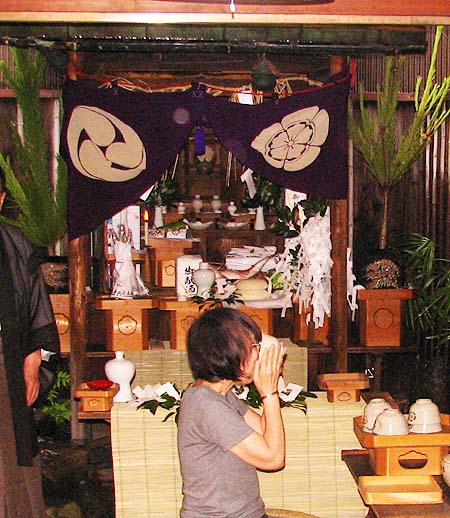

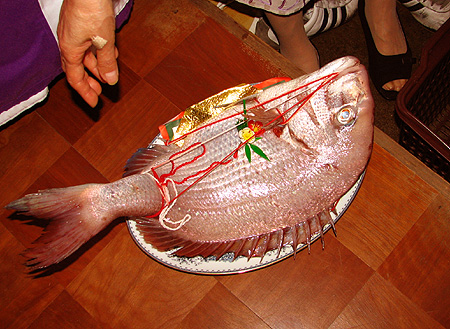

座敷の奥には、祇園社の祠があり、「一里塚松錺り」と神饌が見えています。

神饌がよく見えるように、拡大画像↓でどうぞ。

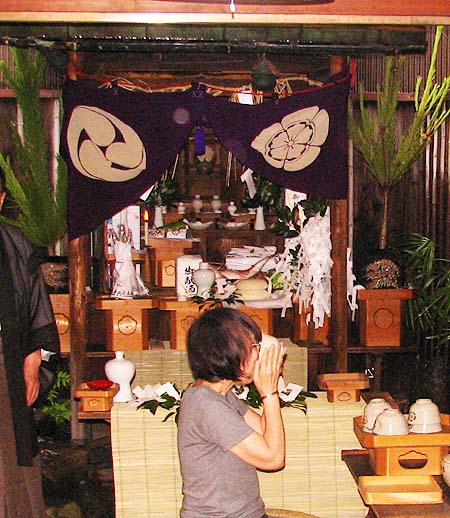

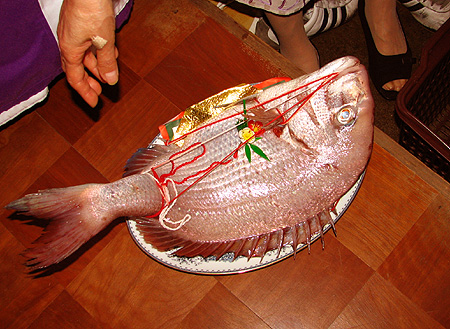

去年は見ることが出来なかった、左右のアラメ籠の車エビ三匹、鯛の尾頭付きも、

まだそのまま残っていました。

因みに、右が雄松、左が雌松。

根元の黒いのが、目籠にアラメを巻き覆ったもので、

それに車エビがそれぞれ三匹ずつ着けられています。

そうこうしていたら、あっという間にエビと鯛は下げられてしまいました。

この季節ですから、痛まないようにすぐに下げられるのです。

りっぱな真鯛でした。重さも相当ありそうで、腹の厚みがすごかったです。

お造りにして、お町内の方々に振舞われるそうです。

これは旨いでしょう。

接待で戴ける薄茶というのは、抹茶に冷水を注ぎ茶筌で溶いたもので、

蒸し暑い京都の夏には、最適な飲み物ですね。

決して苦くなく、ほんのりとした甘みと爽やかな抹茶の香りで、

清々しい涼を愉しむことができます。

恥ずかしながら、私も戴いております。

茶道など無縁の私ですので、一瞬焦りましたが、

口の中で広がった抹茶の香りが、高ぶった気持ちを静かになだめてくれました。

短い時間でしたが、とても贅沢な体験をさせていただきました。ありがとうございました。

松原中之町の皆様には、この場で御礼申し上げます。

★この行事の詳細情報は、こちらもご参考に。 地図はこちら

地図はこちら

祇園祭2006 古式一里塚松飾 7月14日

祇園祭2006 中之町・神剣長刀の拓本

台風4号が直撃コースを進みながら接近してきているので、

お天気は雨が降っています。

今年のお稚児さんのお家なら近かったので、

きっと、お練り(歩き)で来られると、楽しみにしていたのですが、

小雨、時には大雨、このお天気では諦めるしかないですね。 まったく持って残念です。

しかし、そんな失望感を吹き飛ばす、サプライズが待っていたのです。

そう、奥座敷で薄茶の接待を戴くことが出来たのです。

これは、行って誰でも戴ける訳ではありませんので、とっても幸運でした。

”木の実の菓子”と薄茶を水で点て、お稚児さんに振舞われるのが慣わしとなっていますが、

このお菓子は、"きぬた"で有名な『長久堂さん』で作られ、

松竹梅を模った意匠になっています。

ふくよかな松に、竹の葉と梅の実があしらわれています。

座敷の奥には、祇園社の祠があり、「一里塚松錺り」と神饌が見えています。

神饌がよく見えるように、拡大画像↓でどうぞ。

去年は見ることが出来なかった、左右のアラメ籠の車エビ三匹、鯛の尾頭付きも、

まだそのまま残っていました。

因みに、右が雄松、左が雌松。

根元の黒いのが、目籠にアラメを巻き覆ったもので、

それに車エビがそれぞれ三匹ずつ着けられています。

そうこうしていたら、あっという間にエビと鯛は下げられてしまいました。

この季節ですから、痛まないようにすぐに下げられるのです。

りっぱな真鯛でした。重さも相当ありそうで、腹の厚みがすごかったです。

お造りにして、お町内の方々に振舞われるそうです。

これは旨いでしょう。

接待で戴ける薄茶というのは、抹茶に冷水を注ぎ茶筌で溶いたもので、

蒸し暑い京都の夏には、最適な飲み物ですね。

決して苦くなく、ほんのりとした甘みと爽やかな抹茶の香りで、

清々しい涼を愉しむことができます。

恥ずかしながら、私も戴いております。

茶道など無縁の私ですので、一瞬焦りましたが、

口の中で広がった抹茶の香りが、高ぶった気持ちを静かになだめてくれました。

短い時間でしたが、とても贅沢な体験をさせていただきました。ありがとうございました。

松原中之町の皆様には、この場で御礼申し上げます。

★この行事の詳細情報は、こちらもご参考に。

祇園祭2006 古式一里塚松飾 7月14日

祇園祭2006 中之町・神剣長刀の拓本